어려운 시절 백석 시인의 시

작성일 23-01-02 14:25

페이지 정보

작성자진영신문 조회 3,103회 댓글 0건본문

남신의주유동박시봉방(南新義州柳洞朴時逢方)

어느 사이에 나는 아내도 없고, 또,

아내와 같이 살던 집도 없어지고,

그리고 살뜰한 부모며 동생들과도 멀리 떨어져서,

그 어느 바람 세인 쓸쓸한 거리 끝에 헤매이었다.

바로 날도 저물어서,

바람은 더욱 세게 불고, 추위는 점점 더해 오는데,

나는 어느 목수네 집 헌 삿을 깐,

한 방에 들어서 쥔을 붙이었다.

이리하여 나는 이 습내나는 춥고, 누긋한 방에서,

낮이나 밤이나 나는 나 혼자도 너무 많은 것같이 생각하며,

딜옹배기에 북덕불이라도 담겨 오면,

이것을 안고 손을 쬐며 재 우에 뜻없이 글자를 쓰기도 하며,

또 문 밖에 나가지두 않구 자리에 누워서,

머리에 손깍지 베개를 하고 굴기도 하면서,

나는 내 슬픔이며 어리석음이며를 소처럼 연하여 새김질하는 것이었다.

내 가슴이 꽉 메어 올 적이며,

내 눈에 뜨거운 것이 핑 괴일 적이며,

또 내 스스로 화끈 낯이 붉도록 부끄러울 적이며,

나는 내 슬픔과 어리석음에 눌리어 죽을 수밖에 없는 것을 느끼는 것이었

다.

그러나 잠시 뒤에 나는 고개를 들어,

허연 문창을 바라보든가 또 눈을 떠서 높은 천장을 쳐다보는 것인데,

이때 나는 내 뜻이며 힘으로, 나를 이끌어 가는 것이 힘든 일인 것을 생각

하고,

이것들보다 더 크고, 높은 것이 있어서, 나를 마음대로 굴려 가는 것을 생

각하는 것인데,

이렇게 하여 여러 날이 지나는 동안에,

내 어지러운 마음에는 슬픔이며, 한탄이며, 가라앉을 것은 차츰 앙금이 되

어 가라앉고,

외로운 생각만이 드는 때쯤 해서는,

더러 나줏손에 쌀랑쌀랑 싸락눈이 와서 문창을 치기도 하는 때도 있는데,

나는 이런 저녁에는 화로를 더욱 다가 끼며, 무릎을 꿇어 보며,

어느 먼 산 뒷옆에 바우섶에 따로 외로이 서서,

어두워 오는데 하이야니 눈을 맞을, 그 마른 잎새에는,

쌀랑쌀랑 소리도 나며 눈을 맞을,

그 드물다는 굳고 정한 갈매나무라는 나무를 생각하는 것이었다.

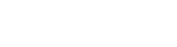

백석 白石 (1912.7.1.~1995) 평안북도 정주(定州)에서 출생하였다.

오산(五山)중학과 일본 도쿄[東京] 아오야마[靑山]학원을 졸업하였다.

조선일보사 출판부를 근무하였으며, 1936년 시집 《사슴》을 간행하여 문단에 데뷔하였다.

방언을 즐겨 쓰면서도 모더니즘을 발전적으로 수용한 시들을 발표하였다.

《통영(統營)》 《고향》 《북방(北方)에서》 《적막강산》 등 대표작은 토속적이고

향토색이 짙은 서정시들이다.

지방적·민속적인 것에 집착하며 특이한 경지를 개척한 시인으로, 8·15광복 후에는

고향에 머물렀다.

최근 연구자에 의해 그의 사망연도가 1995년임이 밝혀졌다.

그의 시는 방언과 향토색이 깊게 내보인 작품들이 많다.

그의 작품은 시를 공부하는 이들에게 친숙하게 다가 선다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.